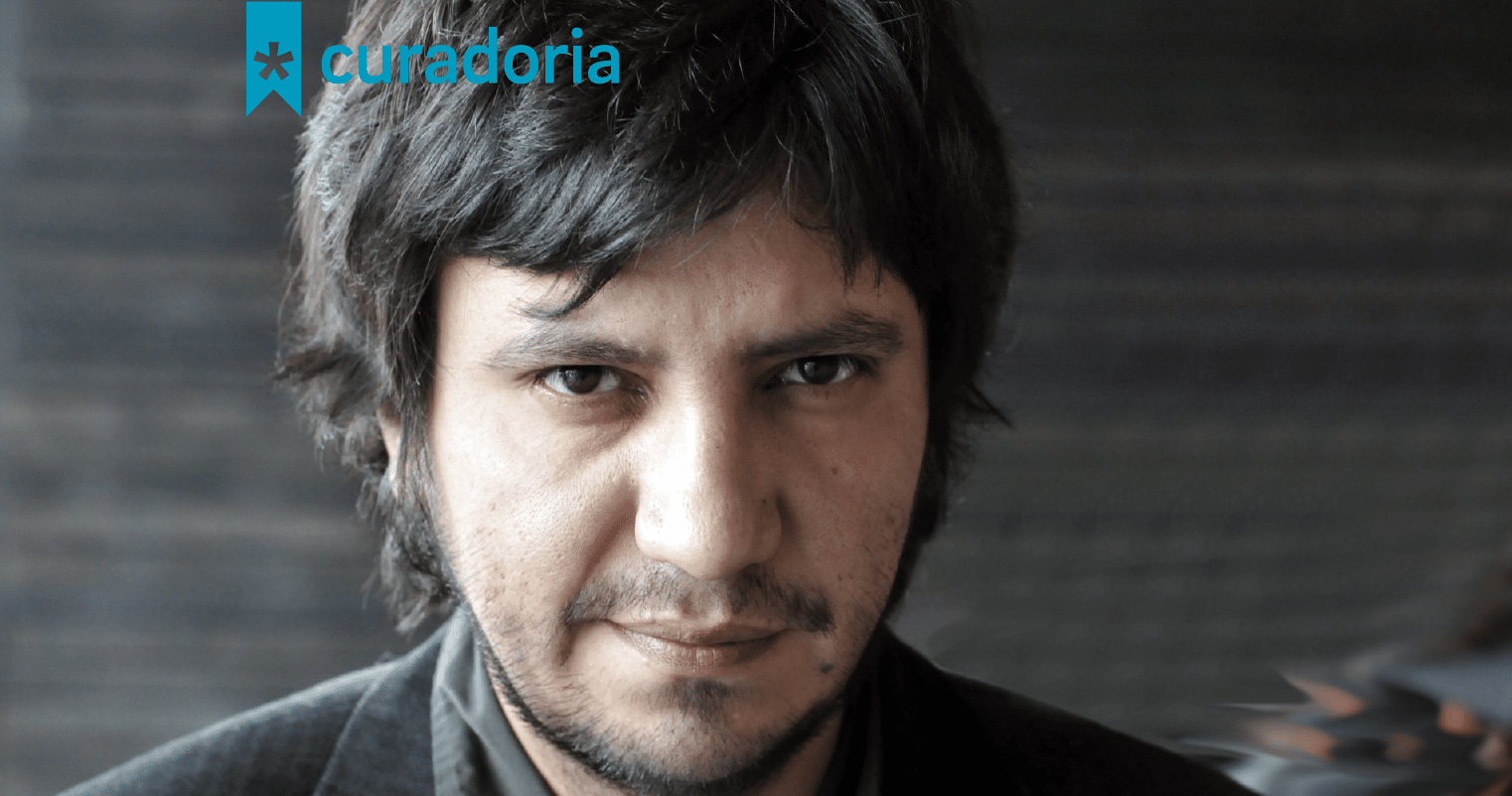

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro é uma das vozes mais ativas do feminismo negro brasileiro, considerada por muitos a principal referência intelectual negra do país na atualidade. Mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, já publicou dois livros e vem percorrendo o Brasil e o exterior fazendo palestras, além de ter uma forte atuação nas redes sociais. Com passagem pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Djamila escreveu durante quatro anos para o periódico Carta Capital e atualmente assina colunas para a revista Marie Claire.

Em entrevista à TAG, Djamila fala sobre o livro O olho mais azul, de Toni Morrison, escolhido por ela para as caixinhas da TAG Curadoria.

TAG – Em swahili, “Djamila” significa “beleza”, tema que coincidentemente norteia o livro de Toni Morrison. Como você acha que os padrões estéticos hegemônicos afetam a infância de crianças negras?

Djamila Ribeiro – Acho que meu pai me deu esse nome justamente para que eu tivesse orgulho das minhas raízes, características e ancestralidade. Mesmo assim, fui afetada pelos padrões hegemônicos e eurocêntricos que fazem a criança não se sentir pertencida. Acho que pertencimento é a palavra-chave. Imagine crescer em um mundo no qual as pessoas como você são colocadas como sub-humanas, feias, não aceitáveis. Esses padrões são totalmente nocivos para a construção da autoestima da criança negra e por isso é importante outros referenciais, entender que pessoas negras também pensam o mundo e que fazem parte da construção da sociedade. Os padrões são violentos, pois as crianças não são contempladas na sua humanidade. No livro, Toni Morrison mostra a infância de uma garota negra que quer ser branca porque sabe como é a violência em uma sociedade na qual meninas como ela não são vistas como humanas.

Toni Morrison foi a primeira mulher negra a ganhar um Prêmio Nobel, em 1993. Como foi para você enfrentar o espaço predominantemente masculino da academia?

Djamila – Toni Morrison é uma inspiração para mim desde o primeiro livro dela com o qual eu tive contato, O olho mais azul. A autora ganhou o Nobel de Literatura quando eu tinha 13 anos e esse fato foi inspirador, tendo em vista o que eu iria vivenciar na academia. Eu cursei filosofia e, durante a graduação, eu só estudei autores homens, brancos e europeus; nenhuma mulher era contemplada. Para estudar Simone de Beauvoir eu tive que tomar a iniciativa. Foi muito difícil, parecia que aquele espaço não havia sido feito para mim: eu era a única aluna negra na sala de aula, a bibliografia era totalmente falogocêntrica*, e o conhecimento era pautado no homem branco e europeu. Era comum desacreditarem nossa produção, dizerem que o que nós estávamos estudando não era filosofia, não era ciência. Essas categorizações serviam para deslegitimar pensadoras e pensamentos. Mas hoje essa posição não me incomoda mais: esse não-lugar pode ser doloroso, mas também pode ter potencial de transformação.

Conceição Evaristo afirmou que “a nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da casa-grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos”. Você acredita que O olho mais azul cumpre a função de incomodar? Até que ponto nossos marcadores sociais (raça, gênero, sexualidade, etc.) permitem e limitam a empatia?

Djamila – As pessoas interpretam o lugar de fala como se fosse possível não tê-lo, mas todos nós somos localizados socialmente. Cada um fala a partir de um lugar e sob uma perspectiva. É um debate, sobretudo, sobre locus social. Toni Morrison é genial ao contar histórias de um modo que, além de prender a nossa atenção, humaniza os algozes que normalmente seriam rotulados como monstros. Nesse sentido, O olho mais azul me incomodou na primeira vez que o li, na segunda enxerguei de outra maneira, me fez refletir. Quando Toni Morrison conta a história de um antagonista sob a perspectiva dele, acaba sendo uma ferramenta muito interessante para evitar a dicotomia estéril de bom ou ruim. Ela flertar com esses lugares provoca até um pouco de simpatia em relação ao agressor, o que é algo bem estranho, incomum. Por outro lado, acho muito interessante porque também mostra a construção desse sujeito em uma sociedade violenta e que muitas vezes acaba por reproduzir essa violência. Em um primeiro momento me incomodou, mas depois eu compreendi, saí da posição de inquisidora para tentar reconhecer a humanidade daquele sujeito.

Segundo Chimamanda Ngozi Adichie, “histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar”. Qual é o potencial da literatura na reivindicação de direitos sociais? E de O olho mais azul no combate do racismo estrutural?

Djamila – Temos que entender que existem histórias. E quando há imposição de uma história sobre as outras existe uma violência muito grande. Abdias do Nascimento, em Genocídio negro brasileiro (2016), diz que genocídio é todo assassinato moral, intelectual, político e cultural de um povo. Quando a gente não tem acesso às suas histórias, estamos contribuindo para o assassinato de povos e culturas. Temos que entender que as histórias devem ser no plural, dar conta da diversidade e multiplicidade de vozes, de pessoas, de grupos, de histórias de vidas, de literatura, de modo de ver o mundo, de geografias da razão. Nesse sentido, O olho mais azul, por ser um livro renomado, ainda que pouco conhecido no Brasil, contribuiu muito para o não apagamento sistemático dessas histórias; histórias que foram silenciadas e ceifadas por conta da imposição de uma história sobre todas as outras.

O que falaria aos 30 mil associados que lerão o livro pela primeira vez?

Djamila – Eu diria para lerem de coração aberto. Diria para as pessoas terem em mente que O olho mais azul é um livro universal, que trata de dores, de temas dotados da complexidade própria dos humanos. Não é meramente – como algumas pessoas gostam de apontar – um livro sobre pessoas negras. É um livro que discorre sobre amor, esperança, conflitos, perdas: qualquer pessoa pode se identificar com ele. Simone de Beauvoir fala no livro O Segundo Sexo sobre a categoria do outro, que caberia à mulher, àquela que não é o homem, não sendo vista na sua humanidade. Grada Kilomba diz que a mulher negra é o outro do outro, uma dupla antítese da masculinidade e da branquitude, aprofundando o conceito de Beauvoir. Acho que é importante as pessoas romperem com esse outro, e fazer de fato esse exercício de alteridade. Nós acabamos caindo em um solipsismo, sobretudo os homens brancos, de achar que o mundo é elaborado só por eles mesmos. Então, quando encaram grupos diferentes deles como outros, eles não estão reconhecendo a humanidade desse grupo. Assim, leiam com o coração aberto, reconhecendo a humanidade daqueles personagens, daqueles grupos, entendendo aquelas histórias como se pudessem ser suas também.

* Falogocêntrico é um adjetivo que expressa dominância e superioridade masculinas.

Eu quero esse livro. !!!!!!!!!!

Oi, Eliana! Os associados do clube encontram essa caixinha à venda na nossa loja virtual <3